多くの投球障害は投球数や過度ストレスが一つ大きな原因であり、筋肉が疲労し始める(以後、筋疲労と呼ぶ)と、投球メカニクスが変化し、身体へのストレスや外傷が悪影響を受けると考えられています。

- 肉離れにおける疲労の役割に関する研究では、筋疲労が起こると、エネルギーを吸収する能力が低下するという報告

- 反復持久力テストでの研究では、筋疲労は、多関節運動や姿勢の安定性にも影響を与える

という結果からも、筋疲労が起きている状態での運動・活動を続けると、関節にかかるストレスが大きくなります。

筋疲労が投球動作に与える影響は、腕の振り上げと加速の段階で腕と体幹の位置を変化させると考えられて、筋疲労によって生じる投球メカニクスの変化が、野球の投球障害の一つの要因と考える事ができます。

たとえば、わかりやすい例でいうと、体幹と脚の筋疲労により、投手は代償手段として肩と肘の筋肉をより多く使って投げるようになっていきます。体幹と脚の活動を減らし、上肢で投げようとするともちろん、肩と肘の力とトルクが増加し、怪我のリスクが高まるという事です。

試合中の筋疲労の判断の仕方

投手の筋疲労を判断する際、コーチは通常、主観的情報と客観的情報の両方に頼ります。

主観的情報:投手が疲労をどのように自覚しているか?であることが多い

客観的情報:前のイニングと比較して球速が遅いという情報を使う事が多い

今回は、主観的疲労(投手本人の疲労感)時は、自覚的疲労がない時と比べて、運動学(関節の角度)・運動力学(力やトルク)にどのような変化があるかを見ていきます。

方法

被験者は、アメリカ大学生の先発投手 10 名。

全投手、テスト時点で試合環境と同じ 100% の力で投球できる健康な状態(痛み・違和感なし。手術歴もなし)。

模擬試合の設定条件

データ収集は、屋内投球実験室で行われた模擬野球試合。

各テストセッションでは、一般的な試合同様、 2 人の投手が先攻・後攻として登板し測定。捕手に対して全力で投球し、打席には打者も立っている。

1 イニングの投球数は15 球 (ゲーム全体の平均では、1 イニングあたり 15 球が平均的な球数の為) 。

投球中の三振、四球、ベースヒット、ゴロ、フライアウト、および相手チームのバッティング中にダッグアウトで休憩する時間など、できる限り試合で起こりうる環境を考慮して、

投球間、打者間、イニング間に個別の休憩時間を設け、各イニング前のウォーミングアップのために投球数も大学のルールに基づいて設定。

キャッチャーは、シミュレーションされたゲーム状況(各投手のボール数とストライク数、走者数など)に基づいて投球する球種を決定しました。

投球動作も、シミュレーションで走者が塁上にいない場合は、ワインドアップ投球で、走者が塁上にいる場合はセットポジションで投球。

筋疲労数値と実際の球数

各投球は試合環境と同じように行われ、筋疲労のため投手が投球を続行できないと感じた時点で投球セッションは終了。投球セッション終了時に経験した筋疲労は、いずれかの部位に限定されたものではなく、下肢、上肢、および体幹全体にわたってさまざまな程度の筋疲労を感じたとあり。

自覚的筋疲労スケールは、

0~10

”筋疲労が認識されない” ~ ”筋肉疲労が強く認識されるため投球を続行できない“

までの11段階評価。

すべての被験者は、

投球した最初の2イニングでは0から1の評価(非常に軽い筋肉疲労から筋肉疲労なし)を記録し、筋肉疲労のため投球できた最後のイニングでは7から9の評価(高い筋肉疲労から非常に高い筋肉疲労)を記録。

各投手は7~9イニングを投げ、

- 5投手が9イニング

- 2投手が8イニング

- 3投手が7イニング

※9イニングを投げた投手の中には、さらにイニング投げられたが、安全上の理由からストップ。模擬試合中の平均投球数は123±14球であった。

球種の割合と配球

大学の先発投手の多くは、ストレートを他の球種よりも多く投げており、ストレートと他の球種の比率は一般的に 2:1 または 3:2 。

今回の研究で使用した投手の場合、ストレートと他の球種の比率は 3:2 に近かった。

ストレートは各イニングで 1~3、7~9、13~15球(それぞれイニングの最初、中間、最後) のタイミングで投げられ、4~6 と 10~12 は、その投手が通常試合で投げる他の球種 (カーブ、チェンジアップ、スライダーなど) で構成。

この研究での利用するデータは、ストレートのみ収集。

投球動作のフェーズ分け

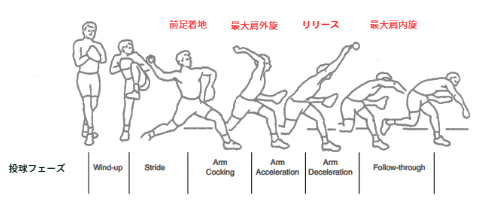

投球動作は6つのフェーズに分け(図2)

- ワインドアップ:動作開始~バランスのとれた位置まで

- ストライド:バランスのとれた位置~前足が接地するまで

- アームコッキング:前足着地~肩が最大外旋するまで

- アーム加速:肩最大外旋~ボールリリースする瞬間まで

- アーム減速:リリースする瞬間~肩が最大内旋するまで

- フォロースルー:肩最大内旋~動作終了まで

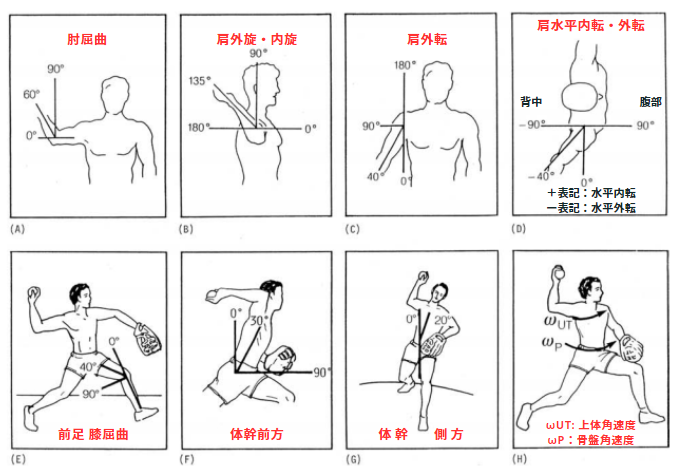

運動学の測定項目

✅リード足が接地した瞬間に、投球腕とリード脚で6項目を測定

- ストライド長:プレートから前脚の足首まで測定

- 肘の屈曲(図3A)

- 肩の外旋(図3B)

- 肩の外転(図3C)

- 肩の水平外転(図3D)

- 膝の屈曲(図3E)

✅腕をコッキングする段階では、5項目を測定

- 最大骨盤角速度(図3H)

- 最大上体角速度(図3H)

- 最大肘の屈曲

- 最大肩の外旋

- 最大肩の水平内転

✅腕の加速段階では、3項目を測定

- 肘の最大伸展角速度

- 肩の最大内旋角速度

- 平均肩外転

✅ボールリリースの瞬間には、6項目を測定

- 膝の屈曲

- 体幹前方傾斜 (図3F)

- 体幹側方傾斜 (図3G)

- 肩の水平内転

- 肘の屈曲

- ボール速度

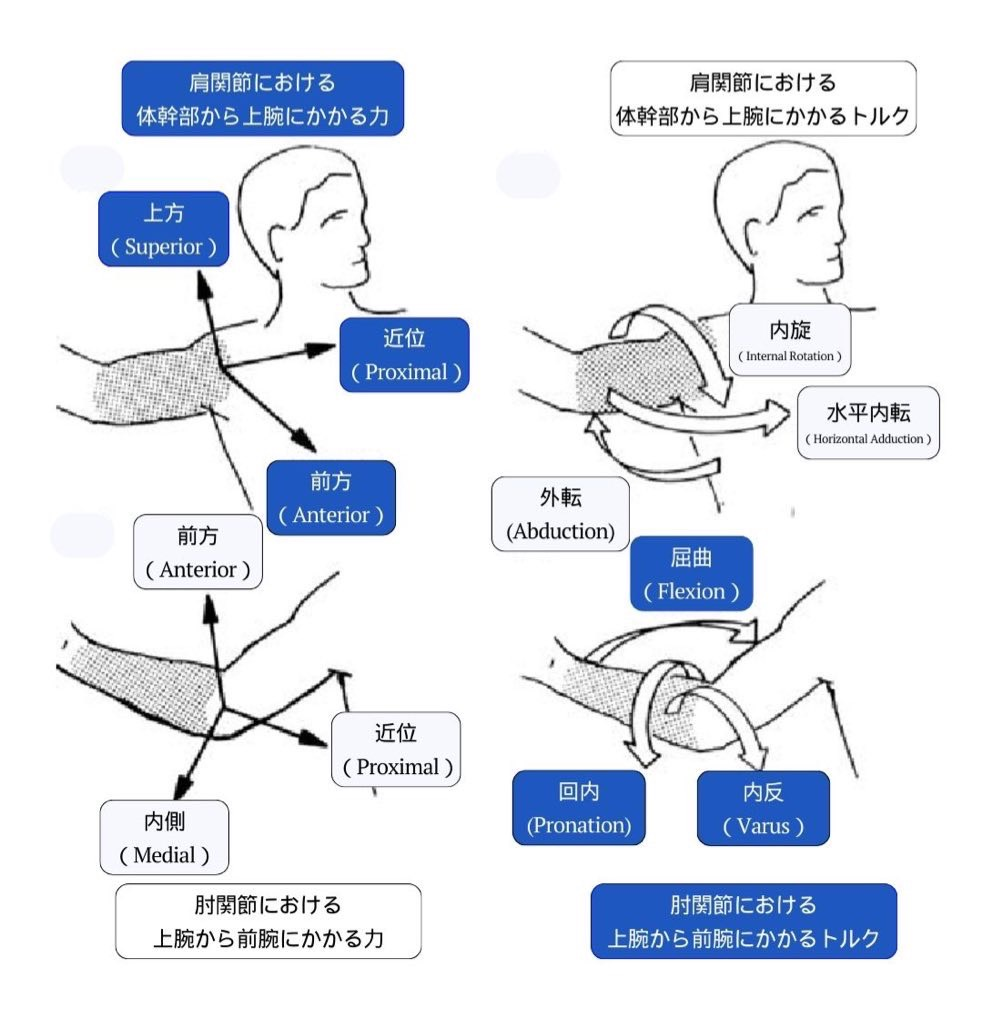

運動力学の測定項目

肩の力とトルクは体幹から上腕にかかった時で、肘の力とトルクは上腕から前腕にかかった時の数値を計算(図4)。各項目、最大値に達したときの数値を研究データとして活用。

- 肩前方力 (肩の後方移動に抵抗する力)

- 水平内転トルク (肩の水平外転に抵抗するトルク)

- 肩内旋トルク (肩の外旋に抵抗するトルク)

- 肘内力 (肘の外側移動に抵抗する力)

- 肘内反トルク (肘の外反に抵抗するトルク)

- 肘屈曲トルク(肘伸展に抵抗するトルク)

- 肩近位力(肩牽引に抵抗する力)

- 肘近位力(肘牽引に抵抗する力)

- 肩内転トルク(肩外転に抵抗するトルク)

- 肩後方力(肩前方移動に抵抗する力)

- 肩水平外転トルク(肩水平内転に抵抗するトルク)

データの分析方法

各イニングで投じられた 9 球のストレートを運動学的・運動力学的データを平均値にして計算。投球回数は筋疲労の主観的認識によって被験者間で異なるため、イニングは各投手が投球したイニング数に従って正規化。

最初の 2 イニングのデータの平均 (F2) と最後の 5 イニングのデータの平均 (それぞれ L4、L3、L2、L1、および L) を使用して 7 イニングが正規化。

結果

疲労が近づくにつれて、2 つの運動学的変数に有意な差あり。

最初の 2 イニングの投球の平均と比較すると、

✅最後の 2 イニングは投球速度は有意に低下 (34.7±1.8 m/s から 33.7 ± 1.5 m/s)

✅最後のイニングの投球時の体幹角度が有意に垂直位置に(34°±12° から 29°±11°)

イニング間で運動力学データに有意な差なし。

シミュレーションされたゲーム全体を通して、被験者間(選手比較)の運動学的・運動力学的データの違いはあるが、被験者内(1人の選手のイニング毎)の運動学的・運動学力的データの変化は比較的小さかったことを示している。

考察

普段から100球以上投げる先発投手のメカニクスは簡単には崩れない?

この研究で最も重要な発見の 1 つは、105 ~ 135 球を投げた大学投手たちは、この球数の中で投球メカニクスが驚くほど一貫していたこと。筋疲労は投球メカニクスに影響を及ぼすと考えているため、投球メカニクスが大きく変化しなかったという事実は、今回の被験者や、試合で 100 球以上投げることがよくある他の先発投手では、筋疲労が後から起こる可能性があると考察できる。

Mullaney et al (2005)3 が報告した研究では、大学先発投手が平均約 100 球を投げた場合の上肢と下肢の筋力と疲労に及ぼす影響を調査し、上肢と下肢の筋力の測定値 14 個のうち、試合前と試合後の測定値で有意に異なっていたのは たった2 個(肩屈筋と内旋筋は中程度の疲労)だけだった為、その研究では、試合環境で約100球を投げても、肩・肩甲骨・下肢の筋肉の疲労は最小限しか生じなかったと結論付けた。

ただ、筋疲労が始まり、怪我のリスクが増加する前に、投手が何球投げられるかを判断することは困難。先発投手の中には100球以上投げるまで疲労し始めない人もいますが、多くの「リリーフ」投手は50球未満を投げただけで疲労します。

筋疲労は主観的にも客観的にも非常に個人差があり、

- 遺伝的素因

- 全体的なコンディションとトレーニングの特殊性

- 投球間の休息期間

- 野球シーズンを通して筋骨格系にかかる累積的なストレス

- 投球数

- 球種

など、多くの要因によって決まります。

リトルリーグの投手の研究で、試合中の投球数と肘や肩の痛みの発生率との間に直接的な関係があることが示されている事から成人の投手でもこの同じ関係が存在する可能性がある事も含めて、大学とプロの野球チームでも試合中に個々の投手が投球する球数を監視し制限しているし、必要だと思います。

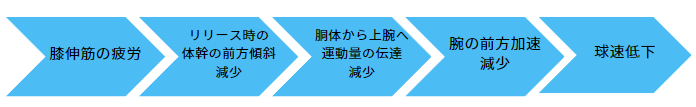

体幹の前方傾斜の低下は、球速を生み出す能力に影響を与える

体幹の前方傾斜の低下は、球速を生み出す能力に影響を与える可能性がある。

Matsuo et al. (2001)2 らは、体幹の前方傾斜が増加すると球速が増加し、体幹の前方傾斜が減少してより垂直になると球速が低下することを発見している。言い換えると、この研究結果の体幹の前方傾斜が減少すると球速が低下することを裏付けられる。

Matsuo et al. (2001)2らはまた、膝伸筋の疲労が体幹の前方傾斜を抑制し、投手がより直立した体幹で投球する原因になる可能性を示唆した。

体幹の前方傾斜が大きいと、腕にエネルギーを伝達して球速を上げるだけでなく、腕の減速段階で力を分散させるのにも役立ちます。体幹の前方傾斜が不十分だと、投手は腕で投げすぎ、体で投げないことになり、腕のストレスや怪我のリスクが増大する可能性があります。

そのため、この研究のシミュレーションゲーム中に観察された体幹の前方傾斜の段階的な減少は、胴体部分から上腕への運動量の伝達を減少させ、腕の前方加速を減少させ、結果として球速を低下させる可能性がある。

一般的に、体幹を前方に傾けると、腕が徐々に減速するのに役立ちます。その為、今回の研究では体幹をより直立させて投げると、肩や肘の力とトルクが大きくなるという仮説を立てたが、力とトルクが投手が筋疲労に近づくにつれて有意に大きくならなかった。この研究は、模擬試合だった為、下記の要因の影響だったのかもしれない。

- この研究の投手は十分な筋肉疲労状態に達しなかった

- 疲労状態での投球が少なかった

- 実験で怪我しないよう、体へのストレスを最小限に抑えてパフォーマンスを出す為に、投球メカニクスを球速の低下に合わせていた

研究結果を鵜呑みに活用できない点:実際の試合と模擬試合の違い

本研究で運動学的&運動力学的な差異が見られなかったのは、模擬試合は競争環境ではない事が一因と考えられる。模擬試合では、競争試合中に経験される条件を完全に再現できない為、ピッチャーが実際の野球の試合中と同じレベルの筋疲労に陥ることは考えにくい。

この研究の限界となる項目は下記で

- 負傷を考慮すると、筋肉が疲労して文字通り投球を続けることができなくなる状態まで投球はさせたくない為、この研究では、あくまで筋疲労の状態に近づいた状態でのデータである(完全な筋疲労状態に陥っていない可能性)。

- 実験では1イニング15球と一定で決められているが、実際の試合ではイニングごとに投げる球数もイニング間の休憩時間も異なる。

- 例)1イニングで10~15球を投げ、次のイニングでは30球以上投げる事は大いにある。イニングが進むにつれて(試合後半になるにつれて)、投球数が多いイニングの負担は大きく、筋疲労が発生しやすい。

- 実際の試合では、興奮・集中力・モチベーションのレベルがより高まった状態での投球だが、模擬試合環境では、この環境を作り切れない。

- 実際の試合では、ピッチャーは既にかなりの疲労状態で怪我のリスクがあるとしても、投げ続けたいと思う投手は多いが、実験室環境では、筋疲労の認識状態と負傷の恐怖が、投手が極度の筋疲労に達するのを阻止している可能性が高い。

それでも、最初の1~2に比べて、最後の1~2イニングでは球速とリリース時の体幹の前方傾斜角度の低下がみられたという事は、より筋疲労が強いであろう実際の試合でも、この2つの変化は起きている可能性は高いと推測できる。

似た研究論文で出ている運動学の変化結果

Murray et al. (2001)4らは、プロ野球投手における5~6イニングの投球が運動学的変数と運動力学的変数に与える影響を調べ、

- 最大肩外旋

- 球速

- 肩と肘の近位力

- ボールリリースの瞬間のリード膝屈曲

- ボールリリースの瞬間の肩水平内転トルク

が優位的に減少していたと報告している。今回の研究結果とは違う結果が多いが、

こちらの論文と絶対比較できない注意点として、

1.各投手が何球投げたか、また各投手の筋疲労の主観的レベルを報告していない為、最後の投球イニング中に各投手がどの程度疲労していたかはわからない

2.6イニングというイニングでの比較では、ある投手は、1試合120球(イニング平均20球)投げるかもしれないが、別の投手は、1試合90球(イニング平均15球)投げるかもしれない。投球回数よりも投球数の方が筋疲労に与える影響が大きいため、筋疲労との関連は投球回数よりも投球数を知ることの方が有用ではないか?

3.初回のイニングで投げた1球と最後のイニングで投げた1球のみを比較したため、これら2球がイニングの前半と後半の運動学と運動特性を代表していない可能性がある

4.投手の衣服を通して手動でデジタル化してデータを測定していたため、関節への力、トルク、角度の計算精度が高くない可能性がある

3.実際の試合では、ピッチャーは試合から退きたくないため、筋疲労が起きていても投球を続ける可能性があり、これが怪我のリスクを高める可能性があります。

まとめ

この研究の主な発見は、各投手が 105 ~ 135 球を投げる模擬野球ゲームを通じて、大学の先発投手の投球メカニクスが驚くほど一貫していたこと。

それでも、最初のイニングと比較して最後のイニングでは、ボールリリース時の体幹の位置がより垂直になり、球速が低下という変化があった。

この研究のデータから読み解くとは、模擬試合での野球の投球中に筋肉疲労に近づいても、全体的な投球メカニクスにはほとんど変化がなく、関節の力とトルクにも大きな変化がなかったことから、投球数が増えても怪我のリスクは増加しない可能性も考えられます。

しかし、今回の研究はあくまで模擬試合であり、選手本人が疲労を感じた時点でそれ以降の投球を辞められるという環境(筋疲労がある中で投球し続けた時の、投球メカニクスとの比較ではない)という事と、

制御できなかった、下記の内容含め、

- 被験者の投球メカニクス

- 試合中およびシーズン中に投げられた球の総数と種類

- 投球間の休息と回復

- 筋力とコンディショニングレベル

- 筋疲労度合い

- 年齢

投手が筋疲労状態にある中で投球を続けた場合に、投球運動学と運動学がどのように影響を受け、負傷リスクにどのように影響するかを判断するには、実際の試合中での研究が必要になってくる。

参照

1.Escamilla, Rafael F., et al. “Pitching biomechanics as a pitcher approaches muscular fatigue during a simulated baseball game.” The American journal of sports medicine 35.1 (2007): 23-33.

2.Matsuo T, Escamilla RF, Fleisig GS, Barrentine SW, Andrews JA. Contributions of factors based on kinematic relationship to the inter-subject variability of baseball pitch velocity. J Appl Biomech. 2001;17:1-13.

3.Mullaney MJ, McHugh MP, Donofrio TM, Nicholas SJ. Upper and lower extremity muscle fatigue after a baseball pitching performance. Am J Sports Med. 2005;33:108-113.

4.Murray TA, Cook TD, Werner SL, Schlegel TF, Hawkins RJ. The effects of extended play on professional baseball pitchers. Am J Sports Med. 2001;29:137-142.